在上一篇文章中,我透過 AI 的協助,把一個原本只是網頁型態的 PWA(Progressive Web App) 包裝成 Android App,並利用 TWA(Trusted Web Activity) 的方式成功打包成 APK/AAB 檔。這一步讓我對「其實不會寫 Android 原生程式碼也能上架 Google Play」燃起了信心。

不過,真正的挑戰其實才正要開始,那就是 Google Play 的上架流程。

由於我之前完全沒有開發過 Android App,更沒有註冊過 Google 開發者帳號,因此在 AI 的指引下,我先建立了一個全新的開發者帳號。這裡需要支付一次性的開發者註冊費,並且完成一系列設定,例如填寫基本資料、設定付款資訊等等。

雖然步驟不少,但在 AI 的逐步協助下,還算是順利完成。過程遇到不知道怎樣填的資料,就是截圖問 AI,大致都能得到不錯的解答。

接著,我便將先前打包好的 App 上傳到 Google Play Console,準備開始測試與上架的流程。

Google Play 的上架並不是「一鍵上線」,而是分階段進行,包含:

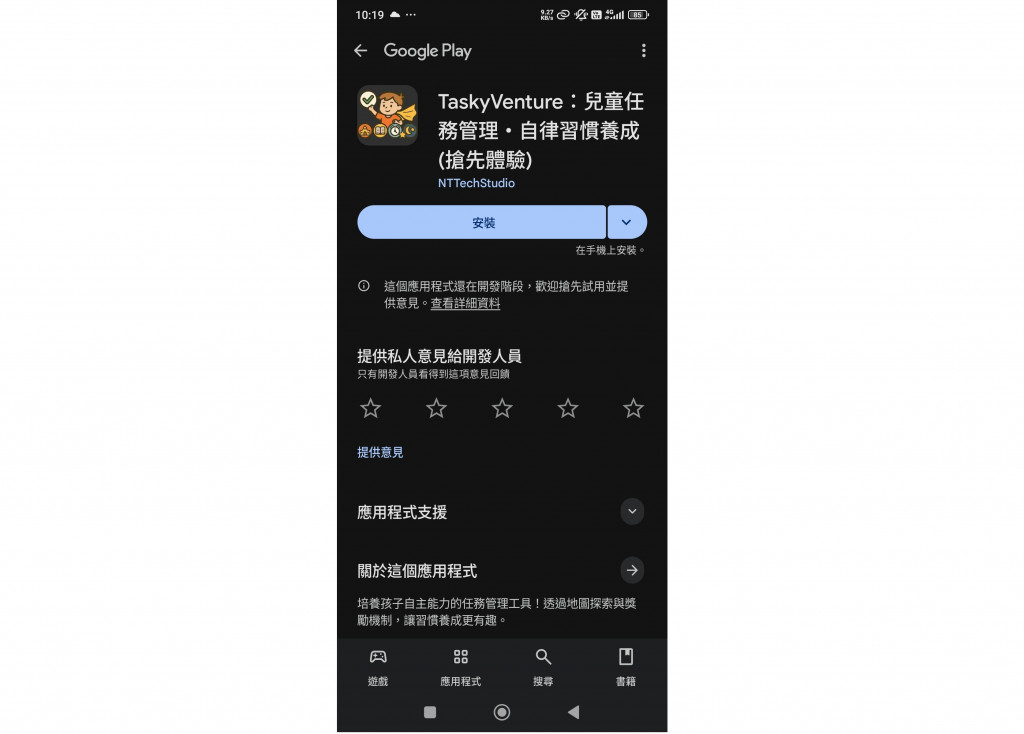

於是我先將 App 上傳到內部測試,並設定測試帳號,獲得一組測試連結。這樣我就能透過 Google Play 的下載管道,像一般使用者一樣安裝自己的 App。

然而,第一次下載安裝後卻發現問題依舊:App 會跳轉到 Chrome 瀏覽器,而不是以 App 的形式開啟。

詢問 AI 後發現,原來,當應用真正上架到 Google Play 後,系統會產生一組新的 數位資產連結(Digital Asset Links),需要再次更新到網站端,App 才能與網站進行正確的綁定。

補上這一步之後,TWA App 才能正常啟動,不再跳出到瀏覽器。

小提醒:TWA 並不侷限於 Chrome,只要是支援 TWA 的瀏覽器都能使用,例如 Edge、Samsung Internet,甚至部分版本的 Safari。

App 會根據系統的預設瀏覽器來決定執行環境,因此要特別注意不同主流瀏覽器的相容性測試。

我第一次在 Samsung 手機運行時,發現怎麼整個應用風格完全變了,整個變暗黑系,難道是什麼奇特 Bug? 後來才發現,是因為預設使用到了 Samsung 瀏覽器,所有的應用在瀏覽器上的風格自動轉為深色系。

經過了幾天,當內部測試確認大致穩定後,我進一步將 App 推進到 封閉測試。

這才是新手開發者真正會遇到的關卡。

Google 對於新註冊的開發者,規定 App 必須經過:

才能解鎖公開測試的資格。

而且這裡的「測試」並不是單純下載安裝就好,而是需要測試人員在這段時間內持續開啟使用。

對於團隊或公司開發來說,可能只要找同事或內部測試團隊就能快速完成。但對我這樣的個人開發者而言,難度就相對高了許多。

一開始,我也不想麻煩朋友每天幫忙下載 App、打開使用,畢竟這還只是實驗階段,並不算正式上架。

這邊 AI 也幫不上什麼忙,於是我嘗試透過自己的官網發布招募測試人員的邀請,邀請願意嘗試的使用者加入測試群組。經過一段時間,總算有足夠測試者加入,並且安裝了 App。

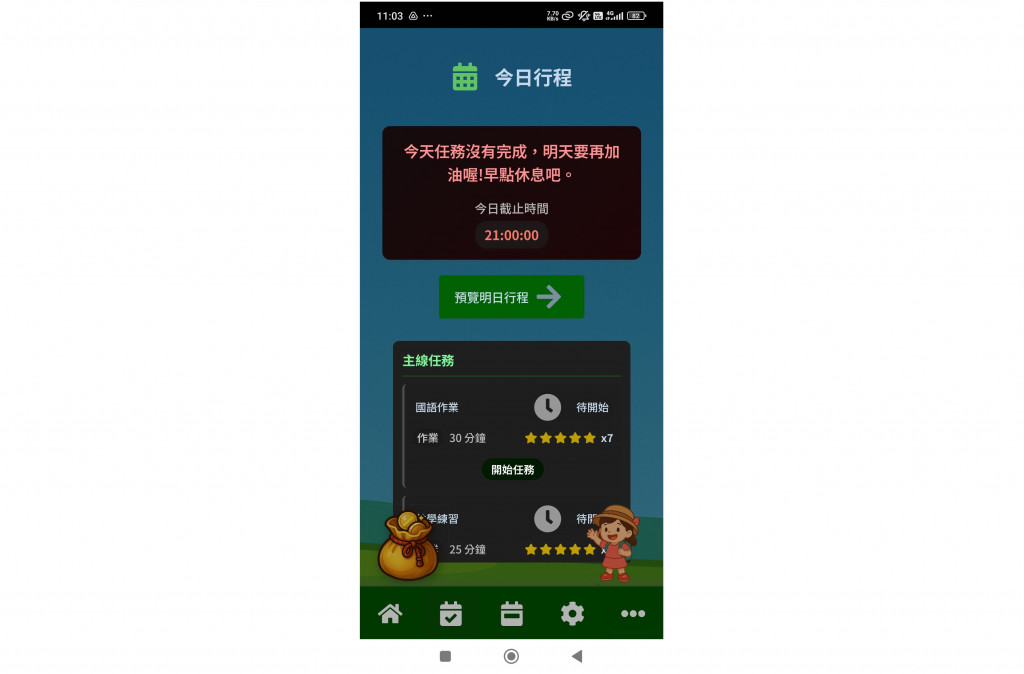

我的小孩則成了最忠實的使用者,幾乎天天打開使用。漸漸地,我也收到了一些零星的回饋,對平台的未來優化方向有些幫助。

14 天後,資格終於解鎖,我總算能申請進入公開測試。

照理說,完成「12 人 14 天」的封閉測試後,接下來應該就能順利申請公開測試,並進一步推進到正式上架。

但事情並沒有這麼簡單。

在回答一堆問題並提交公開測試申請後,結果等了好幾天都沒有回覆。大約一週之後,Google 的通知終於來了,卻是 失敗的消息。

原因是:測試量不足。

至於 Google 是如何判斷「足夠」的,官方並沒有明確的標準。或許是每日活躍人數不足,或許是使用時長太短。

總之,我的 App 被退回,必須再次經歷一輪「12 人、14 天」的封閉測試流程。

走到這一步,我心裡其實已經有了答案。

與其耗費大量時間與精力去滿足 Google 的上架測試規範,還不如把精力投入到平台本身的功能開發與優化。

只要網站功能足夠完整,用 PWA 的方式其實已經能滿足使用需求。至於正式上架 Google Play,也許等未來平台做得更完整時,空閒下來再來上架也不遲。

雖然沒有成功完成公開上架,但我學到了非常多寶貴的經驗:

這趟「AI 助攻上架 Google Play」的旅程,雖然以暫時告一段落收場,但也讓我更清楚自己下一步的方向:

敬請期待下一篇《AI 幫我設計「免費升級方案 + 贊助金流」的運作實驗》